Culturale - Articoli

- Padre nostro che sei nei cieli

- La regina Maria Clementina Sobieska

- Fede-Società nel dialogo Cristiano e Mussulmano

- Economia Etica e Tradizione della Scuola Cristiano Sociale

- La Scala Pio IX

- Il Santo Papa Paolo VI

- La Guardia Svizzera Pontificia

- Visita al Campo Teutonico

- Cellule Staminali

- Preghiere illustrate

- Cardinale G. Coppa

- La scienza biomedica...

- La Porta Santa

- Le sale ottagone

- Fecondazione artificiale...

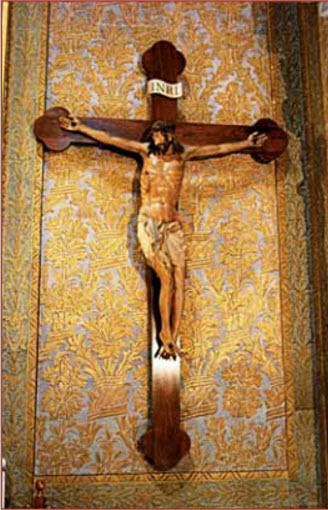

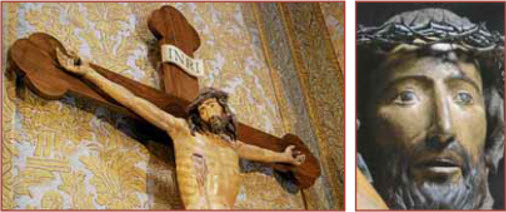

- Il restauro del crocifisso...

Riflessioni del nostro vice assistente spirituale all’indomani delle modifiche al testo della preghiera

Queste poche righe, non si offrono come un commento del Padre Nostro, in chiave esegetica o spirituale, ma intendono piuttosto riscoprire insieme gli inesauribili tesori di una preghiera che ben a ragione è stata definita breviarium totius Evangelii. Il Padre Nostro, infatti, riserva sempre delle sorprese, è sempre nuovo, e spesso non arriviamo a coglierne tutte le ricchezze.

In tale spirito vogliamo riflettere sul Padre Nostro, cercando il significato delle singole parole, delle singole domande, e considerandolo nel quadro di un cammino di ricerca della volontà di Dio. In particolare, cercheremo di approfondire le espressioni: «rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori» e «non abbandonarci alla tentazione». Ci faremo aiutare da alcune riflessioni e studi del Cardinal Carlo Maria Martini e del Cardinal Giacomo Biffi, che accompagnarono il lungo cammino di riformulazione della preghiera in seno alla Conferenza Episcopale Italiana.

Per entrare nel significato e nel senso delle nuove espressioni, ci è forse utile andare all’inizio della preghiera del cristiano; Il Padre Nostro, infatti, comincia con la parola «Padre», il che non è usuale. Nessun salmo inizia così e se in alcune preghiere dei testi sacri ci si rivolge talora a Dio come Padre, un inizio così perentorio è unico, pur se Matteo lo allarga retoricamente dicendo, in maniera più solenne rispetto alla formulazione di Luca, «Padre nostro che sei nei cieli».

La paternità di Dio, che ci viene donata nel battesimo, è allo stesso tempo puntuale e insieme perenne, e noi la riattualizziamo ogni volta che entriamo in preghiera, sapendo che assume una forza particolare allorché prendiamo delle decisioni importanti. Il Signore in quel momento ci dà, come dice san Tommaso d’Aquino, un supplemento di Spirito Santo, quindi una nuova prova della sua paternità. Nella nostra vita dobbiamo affrontare tante situazioni di questo tipo: per esempio quando uno assume una responsabilità, o è chiamato a guidare una famiglia, un’azienda, un gruppo; o quando nel segreto compiamo un gesto di perdono, di misericordia, di fede, di speranza, allora la paternità di Dio si manifesta in noi.

Ci soffermiamo anche un’istante sulle parole «che sei nei cieli». È una espressione che può avere molti significati, infatti il rapporto cielo-terra è evocato nei Vangeli molte volte: «Tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo» (Mt. 18,18); «Se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nel cielo ve la concederà» (v. 19); «Tutto ciò che voi farete nel segreto, il Padre che è nei cieli lo vedrà e ricompenserà» (cfr. 6,4.6.18).

«Che sei nei cieli» non è dunque una semplice apposizione. Certamente serve per distinguere il Padre celeste da quello terreno, ma soprattutto invochiamo con queste parole il Padre che vive nel mondo della trascendenza, nel mondo definitivo, nel mondo delle cose che non passano mai più; quel Padre che vive nella luce perenne, in cui non c’è più ambiguità, non c’è più insicurezza, non c’è più peccato. Il cielo è pure il luogo della ricompensa dove la volontà di Dio si compie pienamente, in maniera perfetta. Questo aspetto della preghiera ci colma di grande pace. Di fatto, nella vita quotidiana, non siamo mai in una situazione chiara, viviamo sempre sfiorati, talvolta coinvolti dal compromesso; la nostra è una situazione oscura, in cui non si sa mai bene se operiamo davvero secondo il Vangelo oppure no; siamo ogni giorno a rischio di ambiguità. Dicendo «Padre nostro che sei nei cieli», confessiamo però che c’è un luogo dove tutto è chiaro, luminoso, limpido, dove tutto è giusto e vero. Se ci guardiamo intorno, siamo come affaticati, appesantiti e talora oppressi, dal cumulo di ingiustizie che ci circondano e delle quali, volere o no, siamo parte; proclamando «Padre che sei nei cieli» affermiamo che c’è una situazione in cui non c’è più ingiustizia, né lacrime, né amarezze, né incomprensione, né malinteso, e tutto è chiarezza, bellezza, purità. L’invocazione iniziale del Padre Nostro è dunque capace di nutrire, sostenere, confortare il nostro animo.

Tutti noi, come il discepolo innominato del Vangelo, abbiamo detto tante volte: «Signore, insegnaci a pregare!». Mentre facevamo quella domanda, Che cosa chiedevamo? Forse desideravamo anzitutto raggiungere quell’unità interiore, quel raccoglimento, quella gioia che è caratteristica di una preghiera profonda. Si tratta di atteggiamenti positivi e utili, ma siamo ancora nell’ambito di una preghiera psicologica, tesa a ottenere alcuni benefici: imparare a essere calmo, tranquillo, raccolto, pacificato, coordinato, senza una sarabanda di pensieri che mi frulla per la testa.

Noi vogliamo tuttavia chiedere a Gesù di insegnarci a pregare nello Spirito, soprattutto di insegnarci la disposizione interiore e quali siano le richieste da presentare. Quando iniziamo la preghiera dovremmo aprire il testo della Lettera ai Romani, là dove si dice che nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare (cfr. 8,26a) e dovremmo dire: Signore, vedi che non so pregare. Però tu hai promesso lo Spirito in aiuto alla mia debolezza e lo Spirito intercede per me «con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio» (8, 26b-27).

Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. È una richiesta molto importante, non solo per il fatto che siamo continuamente minacciati dal peccato, ma perché l’opera di Gesù, il Regno, è anzitutto la liberazione dal peccato. Egli è presentato così dal vangelo di Matteo nella rivelazione dell'angelo a Giuseppe: «Maria partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (1,21). La liberazione dal peccato è parte integrante, sostanziale della sua missione. Per questo rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo a nostri debitori. L’evangelista Luca ha usato la parola più usuale: «E perdonaci i nostri peccati» (11,4); tuttavia Matteo, la cui espressione è più arcaica e primitiva, recita: «Rimetti a noi i nostri debiti» (6,12), usando un’espressione non usuale.

Nella Bibbia ebraica come in quella greca ci sono tanti vocaboli per indicare il peccato, la trasgressione, la disobbedienza. Qui l’evangelista Matteo sceglie il concetto di debito; per quale motivo? Probabilmente perché il concetto di debito – ovviamente metaforico, in quanto non si tratta di debito di denaro – è relazionale. Il concetto di peccato può essere concepito con il solo riferimento alla legge: c’è la legge e il peccato che la trasgredisce; c’è il precetto e la deviazione dal precetto. Il debito invece sta a indicare una relazione con qualcuno. Parlando di debiti, Gesù ci ricorda quindi che non si tratta semplicemente di nostre deviazioni, trasgressioni, sbagli, infrazioni alla legge, bensì di rottura di relazione con lui. Perciò questa parola è molto importante e si può anche tradurre giustamente «peccato», ma intendendo il peccato appunto come la rottura della relazione con Dio.

Chiedendo «Rimetti a noi i nostri debiti», noi ci confessiamo incapaci di pagare questi debiti. Potremmo dire: ho dei debiti e prima o poi li pagherò. Però i debiti che abbiamo con Dio non riusciamo a pagarli. Lo esprime chiaramente Matteo nella parabola del servo senza pietà: «Il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi.

Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: “Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito» (18,23-27). Il padrone domanda anzitutto che il servo sia venduto, e dopo accoglie la supplica di misericordia e condona il debito.

Il Padre Nostro suppone che noi siamo così davanti a Dio: abbiamo debiti che non possiamo pagare, perché abbiamo rotto una relazione d’amore e non siamo in grado di ricostituirla con le nostre forze, se non ci viene gratuitamente ridata. «Rimetti a noi i nostri debiti» è una domanda davvero nodale. Noi non conosciamo neppure l’entità dei nostri debiti. La parabola ci parla di diecimila talenti, ma se ci mettiamo di fronte a ciò che il Signore ha fatto per noi, all’amore con cui ci ha abbracciato dall' eternità, ci ha seguito, ci ha voluto, ci ha sostenuto, allora il nostro debito non è nemmeno calcolabile, né solvibile se lui stesso non compie ancora un gesto di gratuità e ce lo condona.

«Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 5,12). Luca riprende lo stesso vocabolario: «perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore». Gli esegeti si stupiscono dell’aggiunta, notando che «rimetti i nostri debiti» è l’unica domanda non semplice. Le altre lo sono tutte: sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, si compia la tua volontà, dacci il pane. Qui si rompe lo schema unitario della preghiera e gli esegeti si chiedono se è parte davvero della preghiera originaria insegnata da Gesù. Tutto però fa capire che lo è. Ed è inoltre l’unica domanda a cui Gesù pone una condizione, e ci chiama in causa. La versione greca ha un'espressione stranissima, su cui discutono gli esegeti: «os kaì emeìs “aphékamen” toìs ophelétais emòn», «come anche noi abbiamo rimesso ai nostri debitori». Sembra quasi che prima abbiamo dovuto perdonare e poi possiamo chiedere perdono. È vero che gli esegeti sogliono mitigare questa espressione dicendo che il perfetto aphékamen è un perfetto presente, cioè noi «siamo soliti rimettere». Il legame rimane comunque strettissimo.

Che cosa suppone quindi questa preghiera? Suppone una comunità litigiosa, divisa, in cui le offese sono reciproche, dove ci sono aspettative non corrisposte, recriminazioni, attese deluse. Ed è talmente forte tale preghiera che, come ho già ricordato, il solo commento al Padre Nostro nel Discorso della montagna è quello aggiunto alla fine del- la preghiera: «Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe» (Mt 6,14-15). È una condizione assoluta e sottolinea che il Padre ben conosce che siamo poveri, fragili, che ci offendiamo facilmente gli uni gli altri. Egli vuole garantire che il suo perdono sia sempre accompagnato dal perdono nostro. L’esigenza di Gesù è formidabile. A noi verrebbe da dire: chi ha qualcosa contro di me, ci pensi lui. Il Signore invece vuole che facciamo il possibile perché l’altro non abbia niente contro di noi. Comprendiamo il motivo dell'insistenza di Gesù: perché il Padre agisce così, Dio è così, ed è così glorificato. «Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (v. 48). La domanda del Padre Nostro «rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori» tocca dunque da vicino ciascuno di noi. In sintesi, quali disposizioni interiori comporta?

Il sentirsi davanti al Padre che mi ama infinitamente e vuole fare di me una cosa sola con Gesù, vuole darsi tutto a me. Il considerare i miei peccati, le mie mancanze, come insolvenze d’amore, amore non dato, non restituito, non ricambiato.

Il mettermi, pregando al plurale, in relazione con tutti i peccatori: «Rimetti a noi i nostri debiti», solidarizzando con i peccati dell’umanità intera.

E ancora, mi dispongo a perdonare di cuore e soprattutto (cosa più difficile) a perdonare a chi non mi ha dato quanto ragionevolmente mi potevo attendere. Questa disposizione riguarda anche le famiglie (genitori-figli, fratelli), le relazioni di amicizia e di comunità.

È un insegnamento tipicamente evangelico, che troviamo anche nelle epistole del Nuovo Testamento: «Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità» (Ef 4,31). Asprezza: quando mi irrito con chi mi ha fatto un torto; sdegno, perché non mi è stato dato ciò che mi aspettavo; ira, perché non sono stato soddisfatto. «Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi; e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore» (4,32 - 5,2). Si potrebbero citare tanti altri passi che insistono su questo insegnamento, ma ciò che è interessante notare, è che l’evangelista Marco, pur non riportando la preghiera del Padre Nostro, scrive: «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati» (11,25). Dunque l’esortazione è presente in tutti gli strati neotestamentari, perché assolutamente caratterizzante del messaggio di Gesù.

Non abbandonarci alla tentazione. La richiesta appare un po’ scandalosa nella sua formulazione. Sant’Ambrogio ad esempio, traduceva: «non permettere che cadiamo nella tentazione». In ogni caso è chiaro che il Padre Nostro dà spazio alla tentazione, la fa oggetto di una domanda specifica. E può stupire che, dopo la menzione dei peccati e del perdono reciproco, ci sia ancora una preghiera che riguarda la liberazione dalla tentazione. In realtà la tentazione è parte importante dell’esperienza cristiana, è di fatto un’esperienza quasi quotidiana. Gesù ci ha avvertito, dicendo agli apostoli: «Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole» (Mt 26,41); mentre lui stesso è stato tentato da tristezza e paura (cf vv. 37-38): Gesù ha pure voluto cominciare il suo ministero pubblico proprio sottoponendosi nel deserto alle tentazioni di satana, come raccontano i sinottici: «Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo» (Mt 4, 1; cf Me 1,12-13 e Le 4,1-2).

Se la tentazione è parte importante della vita cristiana, cerchiamo dunque di capire che cosa significa «non abbandonarci alla tentazione» o: «non permettere che cadiamo nella tentazione». Anzitutto è chiaro che il «non abbandonarci» non vuol dire che Dio ci lascia soli nel male, ma che permette la tentazione come parte della nostra esperienza, che in qualche modo ci è necessaria per crescere nella fede, speranza e carità. Naturalmente è una trappola in cui il tentatore satana fa di tutto per farci cadere. E noi chiediamo di essere liberati da questa trappola, che è realissima e pericolosa, anche se ci passiamo a fianco, se cerchiamo di evitarla.

Come il perdono dei peccati («rimetti a noi i nostri debiti») è legato al perdonarci a vicenda i torti subiti («perdona a noi i nostri peccati come anche noi li rimettiamo a quelli che ci hanno offeso»), allo stesso modo la difesa da quella trappola del nemico che è la tentazione è legata, in forza delle parole di Gesù, alla fuga dalle occasioni. Non è detto nel Padre Nostro e però mi sembra implicito: «Non abbandonarci alla tentazione», così come da parte nostra cerchiamo di evitare le occasioni di peccato.

Vorrei concludere prendendo in prestito le parole utilizzate dal Cardinal Giacomo Biffi, il 29 ottobre dell’anno 2000, durante una meditazione per il Giubileo diocesano dei catechisti: «Chi è “di Cristo” riceve in dotazione anche la certezza dell'esistenza di Dio. Ma non di un Dio filosofico, che all’uomo in quanto uomo non interessa granché; non di un Dio che viene chiamato in causa solo per dare un inizio e un impulso alla macchina dell’universo, e poi lo si può frettolosamente congedare perché non interferisca e non disturbi; non di un Dio che, dopo il misfatto della creazione, parrebbe essersi reso latitante (...). Il nostro Dio è “il Padre del Signore nostro Gesù Cristo”, come amava ripetere san Paolo. E lo si incontra, incontrando Gesù di Nazaret e il suo Vangelo: “Nessuno conosce il Padre se non il Figlio – lo ha detto lui esplicitamente – e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Mt 11,27)».

Mentre si svolge il servizio nella Basilica di San Pietro, spesso si passa davanti al sepolcro degli Stuart, molto ammirato dai visitatori per via dei due angeli nell’atto di spegnere la fiaccola della vita ai lati della porta di un’immaginaria tomba.

Nell’epigrafe si leggono i nomi di GIACOMO III, CARLO ed ENRICO STUART, le cui spoglie riposano in un sepolcro nelle sottostanti Grotte Vaticane.

Forse non tutti sanno che proprio di fronte a questo monumento dello scultore Antonio Canova ce n’è un altro dedicato a Maria Clementina Sobieska, moglie di Giacomo III e madre di Carlo ed Enrico.

È difficile immaginare che qui c’è un’importante parte della storia del Regno Unito, al tempo in cui non era ancora unito. Gli Stuart, di religione cattolica, provenivano dalle paludi salate della Bretagna e diventarono re di Scozia, d’Inghilterra e d’Irlanda.

Giacomo Francesco Eduardo Stuart, nato a Londra nel 1688 era figlio di Giacomo II Stuart, legittimo re di Scozia, Inghilterra, Irlanda, e della seconda moglie Maria Beatrice d’Este.

Dopo l’usurpazione del trono da parte della figlia protestante Maria II e del marito Guglielmo d’Orange, la famiglia fu costretta all’esilio in Francia alla corte Luigi XIV. Qui alla morte di Giacomo II, avvenuta nel 1702, Giacomo Francesco Edoardo venne riconosciuto come legittimo pretendente al trono con il nome di Giacomo III d’Inghilterra e Giacomo VIII di Scozia.

Ci furono due tentativi, nel 1708 e nel 1715 di riconquistare il trono, ma senza successo. Maria Clementina Sobieska, una delle più ricche ereditiere d’Europa e promessa a Giacomo Francesco Eduardo Stuart, era figlia di Giovanni Luigi Sobieski, primogenito del re di Polonia Giovanni III Sobieski, famoso perché aveva sconfitto gli eserciti Ottomani sotto le mura di Vienna nel 1683, ponendo così fine all’ultimo tentativo dei Turchi di estendere il loro impero fino al cuore dell’Europa.

Dopo varie vicende di Giacomo, in Francia, in Italia e in Spagna, il matrimonio fu celebrato ufficialmente il 3 settembre 1719 nella cappella del Palazzo Episcopale di Montefiascone dall’Arcivescovo Sebastiano Pompilio Bonaventura. Da quel momento Giacomo e Maria Clementina divennero ospiti, oggi si direbbe rifugiati, di Papa Clemente XI. Per la loro residenza a Roma, la Camera Apostolica prese in affitto, dal Marchese Giovanni Battista Muti, il palazzo Muti a Piazza dei Santi Apostoli, riconoscendo loro i legittimi titoli di Altezza Reale come Re e Regina consorte, di religione cattolica, di Scozia, Inghilterra e Irlanda. Venne inoltre messo a loro disposizione il Palazzo Savelli ad Albano, oggi sede del Comune, come residenza di campagna. Inoltre il Papa concesse loro una guardia pontificia e una somma di 12.000 corone annue consentendogli così di organizzare una piccola corte.

La vita coniugale non fu felice e come spesso avviene nei matrimoni infelici, la colpa era sia del marito che della moglie. Clementina era assai religiosa ma anche frivola e leggera: una combinazione assai spiacevole. Giacomo era tutto preso dalle sue trame politiche e non si rendeva conto che la sua giovane moglie avrebbe gradito una vita sociale più frizzante o, pur rendendosene conto, non intendeva comunque soddisfare tale desiderio. Clementina era sconcertata ed infastidita dalla sua serietà e dal suo essere sempre occupato. La faceva inoltre infuriare il fatto che Giacomo si rifiutasse di allontanare i suoi seguaci di fede protestante. Per lei non erano altro che eretici, per lui erano sudditi fedeli.

Dal matrimonio nacquero due figli: nel 1720 Carlo Edoardo Stuart e nel 1725 Enrico Benedetto Stuart poi Cardinale, Vescovo di Frascati e Arciprete della Basilica di San Pietro. Ambedue Principi pretendenti al trono con i rispettivi nomi di Carlo III ed Enrico IX.

Il sogno di Giacomo di poter regnare si realizzò solo per pochi mesi, quando durante la seconda sollevazione giacobita del 1745, il principe Carlo al comando dei sostenitori giacobiti occupò Edimburgo il 19 settembre 1745, e allora Giacomo III fu nominato re e Carlo reggente. Ma la successiva sconfitta di Carlo a Culloden Moor il 16 aprile 1746, decretò la fine del regno. Da allora non ci fu nessuna altra possibilità di recuperare il trono e la dinastia degli Stuart si estinse nel 1807.

All’epoca del breve regno di Giacomo, Maria Clementina era già morta, infatti malata di tisi, si spense a Roma il 18 gennaio 1735 poco più che trentenne e nulla poté vedere degli avvenimenti di quegli anni, ma come consorte del pretendente al trono, Giacomo III Stuart, ebbe l’onore delle regine cattoliche della tumulazione nelle Grotte Vaticane, a cui fece seguito, circa sette anni dopo il sontuoso sepolcro nella basilica di San Pietro. Alla sua tomba venne successivamente affiancato il Sepolcro degli Stuart nel 1819.

I funerali di Maria Clementina Sobieska, quale regina consorte di Giacomo III Stuart, vennero celebrati in forma sontuosa nel- la basilica dei Santi Apostoli, adiacente a Palazzo Muti, per volere di Papa Clemente XII, il quale stanziò la somma di 6.000 scudi prelevati dagli incassi del gioco del lotto per pagare il grandioso apparato funebre e gli artisti coinvolti.

L’incarico del quadro commemorativo venne affidato ai fratelli Giuseppe e Domenico Valeriani, pittori e scenografi del tempo.

Nel 1737, i Francescani Minori Conventuali della basilica dei Santi XII Apostoli, incaricarono lo scultore Filippo della Valle di progettare un monumento che potesse racchiudere i precordi prelevati dal corpo imbalsamato della regina. Il monumento, dopo un disegno preparatorio, venne realizzato addossato alla parete di un pilastro della basilica, come si può vedere ancora oggi, costituito da un’urna di forma ovale oblunga di marmo verde antico, posta sopra una cornice di giallo antico, con fasce della medesima pietra che circonda una lapide di rosso antico con una scritta in caratteri dorati che descrive il contenuto del monumento. Intorno all’urna si vedono due putti in marmo bianco; quello di destra leva in alto il cuore della regina e lo mostra ai raggi di luce che provengono dall’alto, quello di sinistra, con una mano scosta un panno reale e con l’altra mano, pone la corona reale sull’urna.

Alcune analogie di questi temi si osservano nel monumento sepolcrale della regina Maria Clementina, inaugurato nel 1742, che si trova nella basilica di San Pietro in Vaticano, situato sopra la porta che conduce alla scala e all’ascensore per salire alla cupola.

Su progetto dell’architetto Filippo Barigioni, allievo di Carlo Fontana, il monumento venne realizzato con le sculture eseguite da Pietro Bracci, massimo esponente degli scultori del tardobarocco. Le parti ornamentali in bronzo dorato vennero eseguite da Francesco Giardoni, argentiere romano della Reverenda Camera Apostolica.

Sopra al sarcofago, ricoperto da una coltre di alabastro proveniente dal Pantheon, è seduta la statua che personifica la Carità. Questa, aiutata da un angelo, con una mano sostiene il ritratto della regina, mentre con l’altra alza al cielo un cuore infiammato. L’immagine è una trasposizione in mosaico eseguita da Pietro Paolo Cristofari, pittore e mosaicista accreditato nei documenti dell’Archivio della Reverenda Fabbrica di San Pietro. Autore del dipinto originale è il pittore romano Ludovico Stern, esponente dell’ultima stagione del barocco romano.

Nella parte bassa del monumento si vedono due putti che depongono le insegne reali sopra un cuscino. Nello sfondo in alto, un obelisco in porfido si profila su un cielo in mosaico.

Per avvicinarsi alla tomba della regina, si deve entrare nella porta sottostante e salire al primo livello della rampa che con- duce alla cupola. Addossata alla parete di destra, si può vedere una stele in marmo scuro che corrisponde esattamente, all’interno della basilica, alla parte posteriore del monumento ora descritto. L’iscrizione riporta che in quel punto si trova il corpo della regina Maria Clementina Sobieska, qui traslato nel 1745.

La basilica di San Pietro custodisce così la storia di una fami glia di stirpe reale di religione cattolica costretta alla fuga e alla rinuncia al trono a causa della fede.

Filippo Caponi

Testimonianze dalla Libia e dalla Siria

In occasione del 50° Anniversario della fondazione dell'Associazione, è stato ideato un nuovo progetto formativo che coinvolge i giovani Soci, per mantenere vivo lo spirito che animò Papa Paolo VI nel dare vita al nostro sodalizio. Sono previsti un totale di quattro incontri distribuiti lungo tutto l’anno, basati sulla testimonianza di persone che hanno investito tutta la loro vita su Cristo.

Sabato 17 ottobre, nella sala conferenze, è stato svolto il primo di questi incontri, dal titolo "Fede-Società nel dialogo cristiani e musulmani: testimonianze dal Libano e dalla Siria". Sono intervenuti S.E. Mons. Rami Al-Kabalan, Procuratore Patriarcale della Chiesa Siro-Cattolica, e Padre Karl Daoud, Monaco dell'Ordine Libanese Maronita.

Nell'incontro sono state toccate molte tematiche, tra cui il delicato ruolo dei cristiani in un comunitarismo religioso sempre più evidente in Siria, con scenari in progressivo cambiamento che determinano un impatto significativo su questioni sia culturali che politiche. L’attenzione si è quindi spostata sul Libano, analizzandone la pluralità religiosa che vede in primo piano musulmani (sciiti, sunniti e drusi) e cristiani (moroniti, greci-ortodossi, caldei e protestanti). Dopo aver ascoltato le testimonianze dei relatori, c'è stato spazio per alcune domande.

L'iniziativa, molto apprezzata dai giovani soci, è stata "un’occasione per conoscere da vicino realtà non molto distanti dalla nostra, con alcune criticità ma anche grandi opportunità di dialogo nella diversità", come ha commentato Andrea Barvi, ex-Allievo. Questo recente progetto formativo vuole porre le basi per una maggiore condivisione tra i nuovi Soci del sodalizio. Al termine del loro percorso, infatti, Allievi e Aspiranti si impegnano nelle varie Sezioni, ma molti di loro, ancora affezionati alla formazione domenicale, vorrebbero continuare a vivere un percorso insieme, mantenendo quello spirito comunitario che ha reso speciale la loro prima esperienza associativa.

Andrea Taloni

La grave crisi economica che stiamo vivendo se in primo luogo ha evidenziato la fragilità di un intero modello di sviluppo economico necessariamente pone degli interrogativi nel cercare di definire il legame fra etica ed economia.

Ciò che necessita di una discussione critica sono le basi del nostro (occidentale) modello capitalistico di produzione della ricchezza: stiamo infatti assistendo alla crisi di un sistema basato su squilibri macroeconomici oramai insostenibili, su profonde e sempre più accentuate disuguaglianze sociali. Conduciamo un sistema di vita che si declina in un agire che spesso fa leva anche su un modello economico finanziario fine a se stesso, in cui viene espressa l’idea che vi sia o debba esserci una separazione tra il concetto di Economia e quello di Etica: la prima non considera le finalità, ma i mezzi e le risorse, inevitabilmente scarse, per realizzare e perseguire i fini.

Gli attori economici, nel rispetto del concetto di efficienza, sono interessati ad ottenere determinate finalità a fronte del minor costo possibile.

Secondo questa concezione l’individuo, considerato come essere razionale, cerca costantemente di massimizzare le proprie preferenze in riferimento al miglioramento continuo nella disponibilità di beni e di servizi. Inoltre, il mercato garantisce l’efficienza nella produzione e nello scambio di beni privati tra gli individui. Infine, si ritiene quindi dannoso qualsiasi intervento pubblico che ostacoli il libero svolgersi degli scambi dei diritti privati di proprietà.

Il concetto di “efficienza” comporta delle implicazioni in termini di etica delle istituzioni e dei comportamenti. Invece, secondo una visione opposta di cultura economica, si ritiene necessaria la creazione e la messa in opera di istituzioni di controllo del mercato, le quali richiedono lo sviluppo e la considerazione di codici etici, la cui mancanza metterebbe in dubbio ed in crisi gli stessi risultati.

Nella premessa, ma ancora di più in considerazione della realtà che ci circonda e dei problemi che il mondo vive nei tempi più recenti, possiamo notare quanto urge un ripensamento delle modalità espressive ed addirittura operative, sia di quanti agiscono nell’ambito delle materie economiche, sia dell’ambiente stesso nel quale l’economia trova la sua linfa vitale. La concezione economia che predomina nella cultura odierna, che opera a vantaggio di dinamiche individuali, egoistiche e basate unicamente sulla massimizzazione dei profitti, ha sistematicamente rimosso in maniera talvolta arbitraria non solo il concetto di eticità in generale, ma anche e soprattutto l’aspetto dell’etica cristiana, il cui fondamento è l’esercizio dell’amore verso il prossimo.

Quest’ultimo principio risulta essenziale per comprendere e anche per poter condividere gli elementi della scuola economica classica cristiano sociale che da lungo tempo, storicamente, nella sua analisi, ha cercato di proporre un modello con dei paradigmi che potessero intersecarsi con gli aspetti dell’economia pura e del suo agire nel determinare il destino dell’uomo, poiché di questo si tratta, essendo la materia che studia nella sua estrema essenza l’allocazione e l’utilizzo di risorse limitate (inevitabilmente) per soddisfare al meglio i bisogni individuali e collettivi.

In Italia, di questa scuola cristiano sociale o cattolica di economia politica, che già all’estero vantava nomi eminenti nella scienza, verso la fine dell’800 e i primi anni del ’900, Giuseppe Toniolo (1845-1918) in primis e Vincenzo Tangorra (1866-1922), suo erede di studi, di spirito e di concezioni, ne sono stati tra i più autorevoli rappresentanti. La cattedra di economia politica di Pisa fu l’unico centro di irradiazione e di divulgazione delle loro dottrine. Essi ebbero il merito di far partecipare il pensiero italiano ad un movimento di idee al quale era rimasto quasi estraneo per lungo tempo in uno degli aspetti più notevoli della moderna cultura economico sociale.

A Giuseppe Toniolo e Vincenzo Tangorra fu riservato l’alto privilegio di un intimo e mai interrotto consenso tra il sentire e l’operare, tra le voci dell’anima e le vibrazioni della mente, tra la fede e la scienza.

Nei loro studi e nella loro visione l’orizzonte etico e quello economico nascono da una radice comune che espone perfino una vicinanza etimologica risalente al mondo greco classico, che esprimeva la volontà di un pensiero filosofico che considerava uniti e connessi i campi dell’agire etico e della razionalità. Il termine «etica», infatti, viene fatto risalire alla parola greca “ethos”, ovvero come l’«abitare», il «trattenersi in un luogo», generando quasi un concetto di «una situazione in qualche modo protetta».

Il termine «economia» invece deriva dalla parola greca “oikos”, originariamente tradotta come «casa», «luogo in cui si dimora», nella sua particolare accezione di «bene posseduto e quindi da tutelare». Notiamo quindi una profonda connessione, già semplicemente nell’etimologia, che non è sfuggita ai due eminenti studiosi di cui parliamo, ma che parrebbe spesso ora essere rimossa dal dibattito pubblico sul questo tema.

Toniolo e Tangorra hanno cercato di infondere alle loro indagini scientifiche la forza ed il concetto di un vero apostolato: rendere la scienza economica uno strumento del progresso umano e far parlare nelle loro analisi un linguaggio fortemente connesso alla dimensione religiosa cristiana. In tal modo la scienza, come affermato da Tangorra, “penetra nei cuori e diviene fonte di soddisfazioni ineffabili”. Allora possiamo osservare come la ricerca speculativa economica si “rivela”, anche nell’affrontare gli argomenti che più si connettono ad interessi di tipo materiale, come quando si parla, ad esempio, di tasso d’interesse del denaro e persino di macchine industriali. Quando gli stessi economisti studiano problemi più direttamente “umani”, come allorché affrontano quelli in cui è prevalente l’aspetto fisico, della produzione delle ricchezze, sempre dovranno e potranno dimostrare di sentirsi davanti a problemi “morali”, oltre che economici.

In tal modo, la scienza economica dovrebbe uscirne come umanizzata nel senso migliore; cioè formata ad ideali e sentimenti che provano e rendano concreta l’alta missione civile che si propone qualsiasi studioso che affronti l’indagine della verità.

Ed ecco che, nell’ambito prettamente cristiano e sociale, emerge una nuova figura di economista: colui che si ritrova a fare, come direbbe Chateaubriand, “della verità religiosa il fondamento della verità filosofica” e a trattare e cesellare i fatti del mondo economico, come quelli tutti della storia umana, alla stregua della suprema verità: il principio cristiano.

La società economica, quindi, diventa anch’essa un disegno di Dio, onde è nella religione che conviene trovare il suo compimento, come quello di qualsiasi altra società naturale.

Di conseguenza, Toniolo e Tangorra osservano come il teorico dell’attività economica si palesa parzialmente insufficiente quando costruisce la sua dottrina esclusivamente sulla base di aspetti tecnici, trascurando la dimensione etica e religiosa. Quindi soltanto nel ritrovare e rigenerare una condizione di coesione tra aspetti razionali ed umani e nella nostra disamina anche cristiana, la scienza dell’economia potrà divenire uno strumento di progresso dello spirito umano e rivelarsi una forza poderosa nel processo di elaborazione della civiltà. Quanto più l’economista proverà a distanziarsi dall’elemento puramente materiale per ricollegare ed estendere la sua indagine anche alla dimensione dello spirito, tanto più avvicinerà la sua disciplina alla missione che le compete nel “divenire” dell’umanità.

L’economista e l’economia che considerano l’uomo spogliato della sua facoltà divina, ne fanno un essere essenzialmente “povero”, poiché gli è tolta la parte più nobile, viva e ricca del suo essere; se invece tale facoltà viene individuata, riconosciuta e conservata, si perverrà a farne il mezzo del vero superamento dell’incivilimento.

Perciò, lo spirito che deve animare la scuola economica cristiano sociale deve essere quello proprio del cristianesimo e ogni verità che essa pone in luce deve rappresentare un nuovo gradino della lunga scala che conduce l’uomo verso una sempre più alta evoluzione etica e morale.

In tal modo la scienza e quindi la scuola economica avranno alla loro base una verità da cui scaturiscono tutte le altre, un principio in grado di chiarire il tutto: il cristianesimo. Questa verità, che necessariamente si dovrà integrare in una nuova visione economica, sarà il prodotto della più sublime filosofia per quanto riguarda la natura divina, e della più perfetta morale relativamente alla natura umana.

Questi sono dunque i concetti primi animatori della scienza economica quale balzò fuori dalle opere di questi due economisti: sempre il loro pensiero appare sotto l’influenza dell’idea che l’ordine economico si possa e si debba svolgere nella sfera dell’ordine etico e cristiano, e che questo debba esser quello della “Chiesa di Cristo”.

L’economia come scienza, nella sua declinazione di scuola cristiano sociale, deve quindi studiare le leggi principali di un ordine economico rispondente al siffatto ordine morale, e i suoi economisti non avranno assolto il proprio compito, se non avranno riconosciuto le finalità d’ordine superiore che l’uomo è chiamato a realizzare anche semplicemente nell’ordine economico.

In questa dimensione rinnovata, la scienza economica cristiana viene a prospettarsi come un sistema di verità razionali che non contrastano né con la fede né con i principi della morale cristiana; viene intesa come un sistema di vita in cui il principio della fede prende posto accanto alle verità razionali e quello dell’etica coesiste con quello dell’utilità.

Gorgio Garonne Tangorra

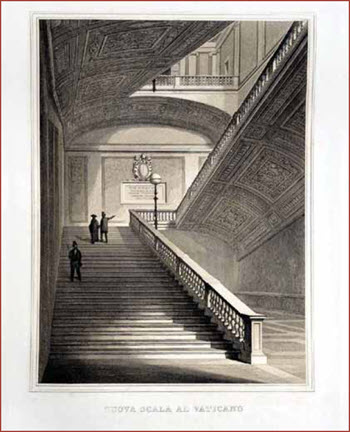

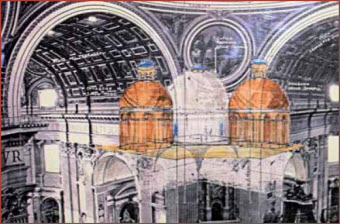

La Scala Pio IX - Angoli poco noti del Vaticano

Quando i Soci scendono per il servizio in Piazza San Pietro e quando, dopo il servizio, rientrano in sede, percorrono di solito la Scala Pio IX; un passaggio che dal Cortile di San Damaso conduce alla Scala Regia, in prossimità del Portone di Bonzo; sono pochi però quei Soci che conoscono l’origine di questa Scala che non era nei piani di Gian Lorenzo Bernini allorquando progettò i due Corridori a fianco della Basilica.

Nella Città del Vaticano, si trovano molte altre scale, a cominciare dalla vicina e già citata Scala Regia che, posta in fondo allo stesso Corridore, conduce direttamente alla Cappella Sistina e alla Cappella Paolina. Questa, con grande ingegno di Gian Lorenzo Bernini, tra il 1663 e il 1666, sostituì una scala precedente costruita da Antonio da Sangallo il Giovane nei primi anni del secolo XVI, così da assumere la funzione di un solenne ingresso di rappresentanza.

Una delle scale più antiche, invece, è quella realizzata da Donato Bramante, iniziata nel 1512 e terminata nel 1564, che costituisce un accesso esterno ai palazzi Vaticani. La configurazione spaziale interna di questa scala si presenta come un ampio pozzo cilindrico intorno al quale si svolge una rampa a doppia elica con cinque giri di spirale, sorretta da colonne architravate. Superando un dislivello di venti metri, collega l’esterno con il Casino del Belvedere, o Casino di Innocenzo VIII, oggi Museo Pio Clementino.

Una delle scale più antiche, invece, è quella realizzata da Donato Bramante, iniziata nel 1512 e terminata nel 1564, che costituisce un accesso esterno ai palazzi Vaticani. La configurazione spaziale interna di questa scala si presenta come un ampio pozzo cilindrico intorno al quale si svolge una rampa a doppia elica con cinque giri di spirale, sorretta da colonne architravate. Superando un dislivello di venti metri, collega l’esterno con il Casino del Belvedere, o Casino di Innocenzo VIII, oggi Museo Pio Clementino.

Tra le scale all’interno del Vaticano meritevoli di citazione, è da ricordare quella fatta costruire da Pio X nel 1910 che da Via del Belvedere, all’altezza dell’Ufficio Postale, conduce al Cortile di Sisto V; questa scala è stata recentemente dotata di un ascensore; altra scala famosa e importante è quella che, con ingresso da Viale Vaticano, conduce ai Musei Vaticani; questa scala, anch’essa a doppia elica, fu voluta da Pio XI e inaugurata il 12 dicembre 1932; inoltre, venne costruita, su progetto degli ingegneri Giuseppe Momo e Leone Castelli, come ingresso di rappresentanza ai Musei. Per conoscere la storia della scala di Pio IX, si deve tornare indietro nel tempo, quando esisteva ancora l’Antica Basilica di San Pietro. In una pianta utilizzata per il conclave del 1590 (immagine sotto, a sinistra), si può vedere come era possibile accedere al Palazzo Pontificio passando per il Cortile delle Logge (che successivamente diventerà il Cortile di San Damaso). All’epoca, l’ingresso al Vaticano era situato sulla destra della piazza antistante l’Antica Basilica. Attraversando un portone, che verrà, in epoca successiva spostato e denominato di Bronzo, subito sulla destra si proseguiva con una scala a gradoni rampanti costituita da mattoni posti a coltello con bordo in pietra che poteva essere percorsa, come era usanza del tempo, anche a cavallo. Gian Lorenzo Bernini, nella sistemazione della nuova piazza del 1666, inglobò questa scala nel Corridore del Braccio di Costantino, lasciandone scoperto l’ultimo tratto e rendendola non più cavalcabile (immagine sopra, a destra).

Quando Pio IX, nel 1860, avviò un vasto programma di ristrutturazione del cortile di San Damaso, la scala preesistente fu ritenuta inadeguata per essere l’ingresso principale al Palazzo Apostolico, soprattutto perché era scoperta nella parte superiore; incaricò pertanto il Cavalier Filippo Martinucci, architetto della Fabbrica, di costruire una nuova scala per accedere più rapidamente da Piazza San Pietro al Cortile di San Damaso e, da qui, agli altri ambienti pontifici.

Quando Pio IX, nel 1860, avviò un vasto programma di ristrutturazione del cortile di San Damaso, la scala preesistente fu ritenuta inadeguata per essere l’ingresso principale al Palazzo Apostolico, soprattutto perché era scoperta nella parte superiore; incaricò pertanto il Cavalier Filippo Martinucci, architetto della Fabbrica, di costruire una nuova scala per accedere più rapidamente da Piazza San Pietro al Cortile di San Damaso e, da qui, agli altri ambienti pontifici.

Per l’edificazione di questa nuova scala, Filippo Martinucci dovette superare non poche difficoltà statiche, dato che il luogo prescelto non era un’area libera, ma già fabbricata con vari appartamenti e circondata da altre opere murarie. Il lavoro, per non danneggiare le opere già costruite in precedenza, si svolse con molta attenzione, grazie anche all’abilità ed alla perizia del capomastro Francesco Guidi. Un’opera così ardita fu conclusa in soli nove mesi e, il 26 dicembre 1860, venne inaugurata e aperta al pubblico.

La configurazione della scala, in stile tardo neoclassico, consente, sia dall’alto che dal basso, una visione di tutto lo sviluppo verticale della stessa, sino all’ultima volta a specchio ribassato, che, sorretta da pilastri ionici, ricopre l’intero vano. Lo viluppo della scala si compone di tre rampe, ciascuna di ventisei gradini, ricavati, ognuno, da un sol pezzo di granito lungo due metri e settanta centimetri.

Filippo Caponi

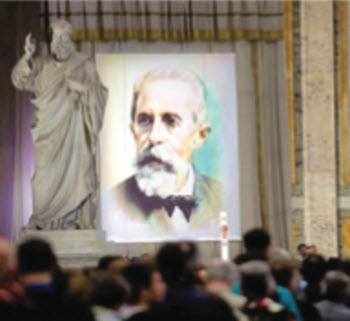

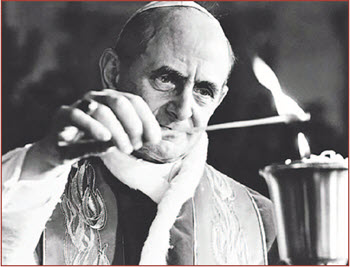

Il Santo Papa Paolo VI e il Vangelo della Pace

Lo scorso 9 maggio, aprendo a Milano un convegno su “Paolo VI e il Vangelo nel mondo contemporaneo”, il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, ha sottolineato come l’impegno di Papa Montini per la pace e per una diversa azione diplomatica della Santa Sede si inserì in un più ampio sforzo perché, sulla spinta del Concilio Vaticano II, la Chiesa assumesse una chiara prospettiva umanistica: «una simpatia immensa [per l’uomo] ha […] pervaso tutto il Concilio e la scoperta dei bisogni umani […] ne ha assorbito l’attenzione», disse Paolo VI nell’allocuzione conclusiva dei lavori conciliari, in cui rivendicò il merito di essere «anche noi, noi più di tutti […] i cultori dell’uomo».

Al riguardo, non è secondario rilevare che l’approccio adottato da Paolo VI verso le grandi questioni contemporanee, non risultò mai accessorio rispetto ai compiti propri della Chiesa.  Fu, invece, un ritorno alle sorgenti bibliche delle fede ed un approccio rinnovato per accostare spiritualmente e pastoralmente i problemi dell’umanità. In tal modo, il Pontefice seppe inaugurare una stagione feconda di dialogo con il mondo, nel segno della speranza cristiana.

Fu, invece, un ritorno alle sorgenti bibliche delle fede ed un approccio rinnovato per accostare spiritualmente e pastoralmente i problemi dell’umanità. In tal modo, il Pontefice seppe inaugurare una stagione feconda di dialogo con il mondo, nel segno della speranza cristiana.

In tale contesto, Paolo VI volle impegnare tutta la Chiesa nel promuovere una speciale sollecitudine a servizio della pace, come dono di Dio e aspirazione profondissima dell’uomo, un cammino percorso secondo le coordinate di un inedito umanesimo cristiano. Perciò, Papa Paolo vide «con piacere e con speranza progredire l’idea della pace», sia nella dimensione politica internazionale, sia nel campo culturale e artistico, sia nell’opera di rinnovamento pastorale della Chiesa.

D’altronde, il Papa era persuaso che i più alti responsabili della vita delle  nazioni non avessero ancora ben compreso una verità fondamentale, e cioè che il processo di globalizzazione avviato in quegli anni stava rendendo sempre più interdipendenti i destini delle diverse aree del mondo: «Oggi, lo sviluppo dei rapporti di forze e di interessi ha l’effetto che il bene o il male di questa parte della comunità internazionale non può essere considerato come il danno o il bene di quest’altra parte; e il mondo è fortunatamente quasi obbligato a cercare insieme il vantaggio comune, se vuole evitare il danno comune o persino la catastrofe comune». Ed un mondo che stava diventando sempre più connesso rendeva cruciale l’autentica missione della diplomazia: servire la pace.

nazioni non avessero ancora ben compreso una verità fondamentale, e cioè che il processo di globalizzazione avviato in quegli anni stava rendendo sempre più interdipendenti i destini delle diverse aree del mondo: «Oggi, lo sviluppo dei rapporti di forze e di interessi ha l’effetto che il bene o il male di questa parte della comunità internazionale non può essere considerato come il danno o il bene di quest’altra parte; e il mondo è fortunatamente quasi obbligato a cercare insieme il vantaggio comune, se vuole evitare il danno comune o persino la catastrofe comune». Ed un mondo che stava diventando sempre più connesso rendeva cruciale l’autentica missione della diplomazia: servire la pace.

Celebrando lo scorso 17 ottobre nella Basilica Vaticana una Messa per la pace e la riconciliazione nella Penisola coreana, il Cardinale Segretario di Stato ha ricordato ancora  il servizio reso da Papa Montini alla causa della pace: «Papa Paolo VI, che abbiamo avuto la gioia di vedere canonizzato domenica scorsa in una radiosa giornata di festa, indicendo per la prima volta la “Giornata Mondiale della Pace”, il 1° gennaio 1968, e riprendendo alcune espressioni già care a San Giovanni XXIII, così si rivolgeva ai fedeli cattolici e a tutti gli uomini di buona volontà: “Occorre sempre parlare di pace! Occorre educare il mondo ad amare la pace, a costruirla, a difenderla; e contro le rinascenti premesse della guerra […] occorre suscitare negli uomini del nostro tempo e delle generazioni venture il senso e l'amore della pace fondata sulla verità, sulla giustizia, sulla libertà, sull'amore”».

il servizio reso da Papa Montini alla causa della pace: «Papa Paolo VI, che abbiamo avuto la gioia di vedere canonizzato domenica scorsa in una radiosa giornata di festa, indicendo per la prima volta la “Giornata Mondiale della Pace”, il 1° gennaio 1968, e riprendendo alcune espressioni già care a San Giovanni XXIII, così si rivolgeva ai fedeli cattolici e a tutti gli uomini di buona volontà: “Occorre sempre parlare di pace! Occorre educare il mondo ad amare la pace, a costruirla, a difenderla; e contro le rinascenti premesse della guerra […] occorre suscitare negli uomini del nostro tempo e delle generazioni venture il senso e l'amore della pace fondata sulla verità, sulla giustizia, sulla libertà, sull'amore”».

In linea con i suoi immediati predecessori, anche Papa Francesco più volte ci ha ricordato che la pace che Dio ci offre va oltre le attese meramente terrene, non è il frutto di un semplice compromesso, ma una realtà nuova, che coinvolge tutte le dimensioni della vita, anche quelle misteriose della croce e delle inevitabili sofferenze del nostro pellegrinaggio terreno. Per questo, la fede cristiana ci insegna che «una pace senza la croce non è la pace di Gesù».

Contemplando il mistero del Natale, chiediamo al Signore, il principe della pace, di accompagnare il cammino dell’umanità che anela a questo grande dono e di benedire quanti nelle piccole o grandi scelte della vita si fanno artigiani di pace e di fraternità.

La Guardia Svizzera Pontifica, dal 1506 a difesa del piccolo Stato Vaticano

Ad oltre un secolo dalla storica breccia di Porta Pia (20 settembre 1870), che segnò la fine del potere temporale dei Papi, Paolo VI annunciava di voler sciogliere tutti i Corpi armati pontifici, che ancora restavano nel piccolo Stato Vaticano, tranne la secolare Guardia Svizzera Pontificia, fondata da papa Giulio II, in pieno Rinascimento, dal 1506 impegnata alla difesa della “sacra persona” del Vescovo di Roma, il Papa, ovunque egli si trovi.

La novità sollevò qualche critica; qui, in uno dei luoghi più noti del mondo, storia, arte e natura si fondono e da qui, grazie anche ad accurati studi delle strutture e delle fonti d’archivio, si ha modo di ripercorrere tutte le trasformazioni che l’hanno visto protagonista con il mutare dei tempi. Fu Pio XI, con la creazione, nel 1929, della Città del Vaticano, a dare avvio con sensibilità culturale a grandi opere e modifiche adeguate alle nuove esigenze dettate dal Concordato con lo Stato italiano. Ciò facendo, coadiuvato, nelle scelte, da un gruppo di architetti e urbanisti di genio, intese con impegno ai restauri di quei monumenti rimasti in piedi nei secoli a dominare il territorio, erede unico e custode di capolavori di bellezza, di cui il tempo proprio qui ha lasciato tracce. Vi sorge ancora una piccola e antica chiesa, che già esisteva ai tempi di Papa Leone III (795-816), cara a tutti gli svizzeri che risiedono a Roma, è la chiesa di San Pellegrino, anacoreta venuto dal nord; chiesa che è stata per secoli la cappella della Guardia Svizzera Pontificia, con annesso piccolo cimitero per gli alabardieri e gli ufficiali elvetici morti a Roma. Ancora sopravvivono alcuni vecchi cipressi di quel piccolo camposanto storico, poco distante dal cortile di San Damaso, sul quale ogni anno, il 6 di maggio, si tiene il giuramento delle nuove reclute, tutte di nazionalità elvetica, ricorrendo l’anniversario del sacco di Roma del 1527, allorché i lanzichenecchi cioè i “servi delle campagne”, quasi tutti tedeschi, armati e furibondi, presero d’assalto il Vaticano e si scatenarono contro Papa Clemente VII, Medici, che riuscì a fuggire in Castel Sant’Angelo attraverso il cosiddetto Passetto che costeggiava l’antico abitato, ossia un corridoio lungo quasi un chilometro che porta dai Palazzi Apostolici direttamente alla fortezza sul fiume Tevere.  Di guardie che in quella circostanza si sacrificavano per tentare di cacciare da Roma i mercenari ribelli, ne caddero 147, mentre 42 si salvarono all’interno di Castel Sant’Angelo con il Papa. Come si può leggere in una cronaca del tempo: “Gli svizzeri si erano posizionati dapprima vicino all’obelisco, poi si erano fermati nei pressi del Castello. Furono fatti a pezzi. Il loro capitano, gravemente ferito, veniva trucidato davanti agli occhi della moglie da alcuni soldati che avevano fatto irruzione nella sua casa...”.

Di guardie che in quella circostanza si sacrificavano per tentare di cacciare da Roma i mercenari ribelli, ne caddero 147, mentre 42 si salvarono all’interno di Castel Sant’Angelo con il Papa. Come si può leggere in una cronaca del tempo: “Gli svizzeri si erano posizionati dapprima vicino all’obelisco, poi si erano fermati nei pressi del Castello. Furono fatti a pezzi. Il loro capitano, gravemente ferito, veniva trucidato davanti agli occhi della moglie da alcuni soldati che avevano fatto irruzione nella sua casa...”.

Oggi, dopo la grande parata militare, le nuove guardie, che hanno scelto, giurando fedeltà, di far parte del Corpo armato più antico e prestigioso, ammirato da tutto il mondo, verranno impiegate in particolari servizi di ordine e di vigilanza. E così, eccole, munite di alabarda, in abiti complicatissimi colore blu, giallo e rosso, che si dice essere stati ideati da Michelangelo e che colpiscono anche per la sontuosità e la ricchezza di stoffe. Si vedranno sfilare in forma solenne sia nei riti in San Pietro che nelle cerimonie pubbliche. Tra i Corpi armati pontifici, disciolti nel 1970, oltre alla Gendarmeria che, come si vedrà più avanti, conmodificate denominazioni, continua a garantire la vigilanza all’interno dello Stato e delle zone extraterritoriali, figura sia la Guardia Palatina d’Onore che la Guardia Nobile, fondata da Pio VII nel 1801 con la denominazione originaria di “Guardia Nobile del Corpo di Sua Santità”, rinominata nel 1968, nella Pontificalis Domus di San Paolo VI, Guardia d’Onore del Papa. Poiché tutti questi Corpi “non corrispondono più alle necessità per le quali erano stati istituiti”, così San Paolo VI nel provvedimento trasmesso con una lettera al Cardinale Segretario di Stato, Jean Villot, datata 14 settembre 1970. La Guardia Palatina, istituita per volontà di Pio IX nel 1850, nasceva dalla aggregazione di due Corpi militari preesistenti: la Milizia Urbana e la Guardia Civica Scelta. E in considerazione della fedeltà e degli ideali che l’hanno sorretta nel suo servizio alla Sede Apostolica, lo stesso Pio IX volle, successivamente, insignirla del titolo inestinguibile di “d’Onore”, dotandola altresì di una banda musicale e di una bandiera. Ancora oggi c’è una scritta ne ricorda la fondazione:

Dalle schiere dei volontari

della Milizia Urbana e della Civica Scelta

Pio Nono Pontefice Massimo

con decreto del 14 dicembre 1850

formava la Guardia Palatina D’Onore

perché intorno alla Cattedra di Pietro

termine fisso e sacro

a tutta la Gloria degli Avi

vegliassero in armi i figli

di quella Roma onde Cristo è Romano

L’ultimo verso è ormai un’espressione arcaica che non ha più lo stesso significato che intendeva attribuirgli Dante nella sua opera.

Per la verità, i primi segnali della necessità di un cambiamento di ciò che rimaneva dei Corpi armati pontifici, eccetto, come detto, della antichissima Guardia Svizzera Pontificia, si ebbero già alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, allorquando San Giovanni XXIII invitò la Guardia Nobile a deporre le sciabole durante le funzioni religiose e la Guardia Palatina d’Onore a lasciare in caserma i fucili durante lo svolgimento dei servizi nelle basiliche dell’Urbe.

Lo stesso San Paolo VI, nell’ambito di un’opera di semplificazione delle strutture interne dello Stato, fece abbandonare l’uniforme napoleonica dei Gendarmi poiché troppo vistosa, forse a causa del cappello. La Gendarmeria, che all’interno del Vaticano assolve le funzioni di polizia, venne fondata nel 1816 da Pio VII, con il nome di “Carabinieri Pontifici”, modificata poi, nel 1849 da Pio IX, in “Gendarmeria Pontificia”. Fu San Paolo VI a stabilire l’istituzione di un analogo organismo civile, ossia un ente non militare che, per i particolari compiti da svolgere, si chiamò Ufficio Centrale di Vigilanza, modificato successivamente in Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano. Nel 2003, San Giovanni Paolo II, su proposta della Pontificia Commissione del Governatorato, approvò la denominazione di Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Adempie tutt’ora a funzioni inerenti alla vigilanza all’interno della Città-Stato e nelle zone extraterritoriali appartenenti alla Santa Sede; è impegnato nella prevenzione e repressione dei reati e nello svolgimento di servizi di polizia giudiziaria e di frontiera. Il Corpo, che ha per Patrono San Michele Arcangelo, si avvale, nel proprio servizio, dell’assistenza della Guardia Svizzera Pontificia e del Corpo dei Vigili del Fuoco, già esistenti nell’antico Stato Pontificio con il nome di “Pompieri”. Tutto naturalmente si muove attorno alla sovranità del Papa nel piccolo Stato, uno dei luoghi più ambiti, dove non si entra liberamente, e che conserva non poche particolarità; a cominciare dalla sua collocazione nel territorio italiano, senza dimenticare la finalità della sua missione, storicamente e spiritualmente rilevante, essendo qui la tomba di Pietro (Petros eni, Pietro è qui), il primo Papa, meta di pellegrini e di fedeli di tutto il mondo.

Lo scorso 3 marzo, un gruppo di trenta Soci si è ritrovato in Vaticano, nella Piazza dei Protomartiri Romani (così denominata perché fu l’area del martirio dei primi cristiani), per la visita al Campo Santo Teutonico. Il gruppo, nella visita, è stato guidato dal socio Matthias Giger, Guardia Svizzera in congedo e membro della Confraternita di Santa Maria della Pietà in Campo Santo

Varcato l’ingresso del cimitero, su una lastra di marmo si legge questa epigrafe: “CAMPO SANTO TEUTONICO” seguita da un’iscrizione in lingua tedesca con una breve storia del luogo.

In premessa, c’è da precisare che non ci troviamo propriamente nel territorio dello Stato della Città del Vaticano come sancito dai Patti lateranensi, ma in una zona extraterritoriale attualmente annessa alla Città del Vaticano.  Erroneamente, infatti, si crede che il Campo Santo Teutonico sia il cimitero ufficiale della Città del Vaticano, ma non è così; il cimitero del Vaticano si trova sotto la Chiesa di Sant’Anna e il Cardinale López Trujillo è stato l’ultimo cittadino vaticano ad esservi sepolto.

Erroneamente, infatti, si crede che il Campo Santo Teutonico sia il cimitero ufficiale della Città del Vaticano, ma non è così; il cimitero del Vaticano si trova sotto la Chiesa di Sant’Anna e il Cardinale López Trujillo è stato l’ultimo cittadino vaticano ad esservi sepolto.

Il Camposanto Teutonico sorge sulla parte longitudinale del preesistente circo di Nerone e sembra che sia nato come luogo di sepoltura dei primi martiri cristiani; la prima notizia certa del luogo risale all’anno 799; sulla parete dell’edificio è presente un’immagine in maiolica che mostra Carlo Magno che fonda la Schola Francorum nei pressi della Basilica di San Pietro: uno dei punti di contatto per pellegrini e compatrioti di lingua tedesca;

l’area della struttura superava quella dell’odierno Campo Santo Teutonico che originariamente era privo di mura ed era isolato, pur avendo una chiesa e diversi edifici.

Ulteriori notizie di quest’area si hanno solo intorno all’anno 1450 con l’istituzione della Confraternita delle Anime, successivamente divenuta Confraternita di Santa Maria della Pietà in Campo Santo.  Un sodalizio che pratica la carità cristiana e la celebrazione dell’adorazione eucaristica in lingua tedesca. La Confraternita è composta da laici e da religiosi di nazionalità tedesca o fiammingo-olandese. Per poter aderire a tale Confraternita è necessario essere residenti a Roma o nelle sue vicinanze e avere un’età compresa tra i 16 e i 60 anni.

Un sodalizio che pratica la carità cristiana e la celebrazione dell’adorazione eucaristica in lingua tedesca. La Confraternita è composta da laici e da religiosi di nazionalità tedesca o fiammingo-olandese. Per poter aderire a tale Confraternita è necessario essere residenti a Roma o nelle sue vicinanze e avere un’età compresa tra i 16 e i 60 anni.

L’istituzione declinò nel periodo dello scisma occidentale (1378-1417) e, nel quindicesimo secolo, versava in cattive condizioni; durante l’Anno Santo del 1450, si rilevò che la chiesa ed il cimitero teutonico si trovavano in un cattivo stato di conservazione e si rendeva pertanto necessario, in vista dell’anno giubilare, realizzare dei lavori di ristrutturazione e ricostruzione; nel 1454, i membri di origine tedesca facenti parte della curia romana diedero dei fondi per una totale ricostruzione dell’area garantendone il mantenimento nel corso dei secoli e facendo assumere a tutto il complesso la forma attuale. Nel 1597, venne fondata l’Arciconfraternita di Nostra Signora, con sede presso lo stesso cimitero teutonico e con il compito di amministrarlo. Nel 1876, non lontano dal luogo, venne costruita una residenza per studenti di origine tedesca interessati alla storia ecclesiastica e all’archeologia sacra. Nel 1888, inoltre, vi venne aggiunta anche una biblioteca

proveniente dalla Gorres Society con ben 35.000 volumi.

Per molto tempo il complesso funerario fu soggetto al capitolo di San Pietro anche se esisteva l’accordo che i membri della confraternita avevano il pieno diritto di sepoltura.  Così, il Campo Santo divenne il cimitero dei membri della Confraternita. Dal 1520, anche la Guardia Svizzera Pontificia ebbe il diritto di sepoltura in questo luogo, considerato che la Confraternita gli concesse la cappella laterale sinistra della chiesa, chiamata quindi cappella svizzera; questa cappella servì, dopo il Sacco di Roma del 1527, come sepoltura delle numerose guardie cadute.

Così, il Campo Santo divenne il cimitero dei membri della Confraternita. Dal 1520, anche la Guardia Svizzera Pontificia ebbe il diritto di sepoltura in questo luogo, considerato che la Confraternita gli concesse la cappella laterale sinistra della chiesa, chiamata quindi cappella svizzera; questa cappella servì, dopo il Sacco di Roma del 1527, come sepoltura delle numerose guardie cadute.

Nel Medioevo, era ancora possibile la sepoltura all’interno della chiesa, successivamente, però, le tombe furono rimosse e furono lasciate solo quelle a terra nella cappella svizzera.

Il cimitero si compone di quattro campi quasi quadrati, corridoi e cipte, sia per singole sepolture che per tombe di famiglia; ci sono anche le sepolture nell’urna; dal presente al quindicesimo secolo si conservano circa 1400 nomi di persone sepolte; molte delle tombe nel cimitero sono decorate con i primi simboli della speranza cristiana, simili a quelli che si trovano numerosi nelle catacombe romane: colomba o uccello per l’anima ascendente del defunto, il monogramma di Cristo, l’ancora di Cristo come Salvatore e Redentore e anche pesci emergenti dalle onde.

Una storia leggendaria tardomedievale narra che fu Sant’Elena a trasferire la terra di Gerusalemme nel luogo del Campo Santo Teutonico. Da allora in poi, si credette che il suolo del Campo Santo provenisse dal ‘Hakeldama’, il ‘campo di sangue’, dove venivano sepolti gli stranieri che morivano a Gerusalemme. Questo era il “campo del vasaio” comprato dai sommi sacerdoti con i trenta denari d’argento che Giuda Iscariota aveva loro restituito (Mt 27: 3-10).  Nel Vangelo, è scritto che il nome si riferisce al sangue di Gesù, mentre negli Atti degli Apostoli è scritto che il nome si riferisce al sangue di Giuda.

Nel Vangelo, è scritto che il nome si riferisce al sangue di Gesù, mentre negli Atti degli Apostoli è scritto che il nome si riferisce al sangue di Giuda.

Nel corso dei secoli, innumerevoli fedeli trovarono qui il loro ultimo riposo. Luogo privilegiato, vista la sua vicinanza alla tomba di Pietro. Infatti, proprio qui, nel Circo di Nerone, secondo una delle ipotesi più accreditate, è indicato il luogo del martirio del Principe degli Apostoli, con la sua successiva sepoltura nel vicino cimitero lungo la Via Cornelia.

Oltre alle tombe dei pellegrini, dei membri della Confraternita, dei dipendenti tedeschi della curia, delle guardie svizzere, di artisti, scrittori, archeologi, degli artigiani e commercianti tedeschi o fiamminghi, il cimitero custodisce anche numerose tombe di famiglie reali e di personalità importanti.

Esistono tombe molto semplici, ma anche tombe con elaborati gioielli figurativi; nella chiesa, nell’età barocca, sono stati creati due imponenti monumenti a sinistra e a destra del coro con la rappresentazione dello scheletro che sorregge con le mani il ritratto del defunto; le lastre tombali del pavimento delle sepolture medievali si trovano oggi posizionate sia sulle pareti all’interno della chiesa sia nelle navate del cimitero.

Nel 2015, per la prima volta, un clochard è stato sepolto nel cimitero teutonico. Si è trattato di Willy Herteleer, fiammingo di nascita, ma da decenni senza fissa dimora, che viveva di elemosine nell’adiacente quartiere di Borgo Pio. Il clochard, molto religioso e ben conosciuto nella parrocchia di Sant’Anna in Vaticano, dove si recava a Messa, era scomparso il 12 dicembre 2014; i funerali si svolsero il 9 gennaio 2015 alla presenza di Mons. Amerigo Ciani e di tutti i Canonici di San Pietro.

Innumerevoli sono le persone sepolte qui, alcune famose, altre sconosciute; i visitatori sono soliti cercare le tombe dei personaggi più noti nei vari settori: ecclesiastico, artistico, politico o diplomatico.

Tra le persone più conosciute ivi sepolte ricordiamo:

• Joseph Anton Koch, pittore paesaggista (+ 1839);

• Ludwig Curtius, archeologo (+ 1954);

• Johann Baptist Anzer, primo vescovo missionario dei Missionari della Parola Divina (+ 1903);

• Joseph Spithöver, promotore della cultura germanica a Roma durante il XIX secolo (+ 1870);

• Stefan Andrei, scrittore (+ 1970);

• Johann Martin von Wagner, archeologo e artista (+ 1858);

• Anton de Waal, primo rettore del Collegio (+ 1917);

• Engelbert Kirschbaum, S.J., archeologo e studioso collaboratore al ritrovamento della tomba di San Pietro (+ 1970);

• Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst, cardinale (+ 1896);

• Augustin Theiner, Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano (+ 1874);

• Hermann Kanzler, comandante dell’esercito pontificio (+ 1888);

• Giorgio di Baviera, principe della casata di Baviera (+ 1943);

• Carlotta Federica di Meclemburgo-Schwerin, moglie di Cristiano VIII di Danimarca (+ 1840);

• Pascalina Lehnert, religiosa tedesca della congregazione delle Suore Insegnanti della Santa Croce, assistente del cardinale Eugenio Pacelli, successivamente divenuto Papa Pio XII;

• Hubert Jedin, storico della Chiesa, massimo studioso della storia del Concilio di Trento;

• Rolf Schott, storico dell’arte e studioso di Michelangelo;

• Giovanni Wulzer;

• Johannes Conrad Werle (+ 1777).

Attualmente, come detto, hanno diritto al seppellimento nel Campo Santo Teutonico:

• i membri della Confraternita e le loro consorti;

• i membri delle istituzioni clericali di origine tedesca o fiamminga, con sede a Roma e nelle zone limitrofe;

• i membri degli altri due collegi sacerdotali tedeschi: “Anima” (Pontificio Istituto S. Maria dell’Anima) e “Germanicum” (Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum);

• cattolici morti durante un pellegrinaggio ufficiale a Roma;

• componenti della Guardia Svizzera Pontificia.

La cura e il ricordo dei defunti rientrano nei compiti della Confraternita, mentre il mantenimento del cimitero è reso possibile grazie ai contributi dei privati e alle donazioni.

Filippo Caponi

È stato recentemente annunciato l’avvio della sperimentazione clinica di fase 1 con le cellule staminali per la cura della sclerosi multipla secondaria progressiva diretta dal professor Angelo Vescovi e coordinata dall’IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) Casa Sollievo della Sofferenza. La sperimentazione rappresenta un trial clinico multicentrico internazionale al quale collaborano altri enti, tra i quali la fondazione cellule staminali di Terni.

La sperimentazione approvata da tutti gli organi competenti, AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e comitati etici, avrà una durata complessiva di circa tre anni. Lo scopo della fase 1 sarà quello di attestare la fattibilità, la sicurezza e la tollerabilità del trattamento punto dal gruppo di ricerca del professor Angelo Vescovi. Il trial clinico comprenderà la valutazione degli eventuali effetti terapeutici su un gruppo di pazienti affetti da sclerosi multipla secondaria progressiva.

La sperimentazione apre nuove possibilità per la ricerca biomedica rivolta alla cura delle malattie neurodegenerative. Una ricerca portata avanti con grande competenza e rigore, riducendo al minimo gli eventuali rischi per i pazienti.

Le cellule staminali sono cellule indifferenziate che hanno la capacità di differenziarsi in vari tipi di cellule per esempio nervose, muscolari, ematiche. Nell’uomo, queste cellule sono presenti nel sangue del cordone ombelicale, in alcuni tessuti dell’adulto, come ad esempio il midollo osseo, e nell’embrione. Per quanto riguarda la valutazione etica riguardante l’utilizzo delle cellule staminali è moralmente illecito il prelievo di queste cellule dall’embrione umano perché causa la morte dell’embrione stesso. La sperimentazione diretta dal prof. Angelo Vescovi prevede solo il trapianto di cellule staminali celebrali umane prelevate dai feti deceduti per cause naturali.

Il progetto mira, inoltre, a rendere disponibili queste cellule staminali di grado clinico per le attività di ricerca presenti in tutto il mondo, che al momento non possono svolgere le attività di ricerca per la mancanza di cellule appropriate.

La sperimentazione con le cellule staminali embrionali solleva gravi problemi etici in quanto, causando la soppressione dell’embrione umano, tratta il concepito come semplice “materiale biologico”.

Di fronte al rischio di strumentalizzazione dell’essere umano allo stadio embrionale, Benedetto XVI ha evidenziato nel suo discorso all’assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita (27 febbraio 2006) che «l’amore di Dio non fa differenza fra il neoconcepito ancora nel grembo di sua madre, e il bambino, o il giovane, o l’uomo maturo o l’anziano. Non fa differenza perché in ognuno di essi vede l’impronta della propria immagine e somiglianza… Per questo il Magistero della Chiesa ha costantemente proclamato il carattere sacro e inviolabile di ogni vita umana, dal suo concepimento sino alla sua fine naturale».

Davanti all’urgente necessità di difendere e promuovere la vita umana la responsabilità dei medici è maggiormente cresciuta e trova il suo orientamento più profondo nell’intrinseca e imprescindibile dimensione etica della professione sanitaria, come già riconosceva l’antico e sempre attuale giuramento di Ippocrate, in base al quale ogni medico deve impegnarsi a rispettare la vita umana e la sua sacralità.

Perché un libro con i santini? Perché quelle figure sacre, dipinte su semplici foglietti di carta, sono da sempre così care alla devozione popolare? Perché quelle immagini colpiscono così tanto la nostra sensibilità, penetrando all’interno di quella dimensione invisibile e spirituale che soltanto la preghiera ci permette di raggiungere?

Oggi, purtroppo, si è un po’ persa l’abitudine di pregare. Bisogna riscoprirla e, soprattutto, bisogna insegnare a pregare.

L’Associazione, che vive nella casa del Papa, non poteva disinteressarsi e restare insensibile a questa esortazione.  Ecco, allora, il volume “Preghiere illustrate” dei Soci Francesco e Reginaldo Lucioli, recentemente pubblicato per i tipi della Libreria Editrice Vaticana, che assume il ruolo di “modesto” (secondo la specifica degli autori) contributo per far riflettere, per meditare e per far scoprire la forza della preghiera semplice e spontanea; si tratta di una ampia raccolta di immaginette, di quelle stesse immaginette che la domenica di solito vengono distribuite ai Soci in occasione della celebrazione della Santa Messa in Cappella. Come scrive il Cardinale Angelo Comastri nella sua prefazione, questo libro è uno strumento per tornare alla semplicità, ai nostri primi anni di vita, a quell’Ave Maria e a quel Padre Nostro che le nostre mamme e le nostre nonne ci insegnavano con tanta semplicità.

Sfogliare il volume e osservare le immaginette, può aiutarci a trovare risposte ai nostri dubbi, consigli, suggerimenti; un’azione che può trasformarsi anche in una guida e in un compagno nella preghiera; nella preghiera silenziosa, personale, intima, appartata, ma non certo solitaria, perché chi prega non è mai solo o abbandonato. Perché, come osserva San Giovanni Bosco (testo pubblicato anche nella quarta pagina di copertina del volume): “Pregare vuol dire innalzare la propria mente e il proprio cuore a Dio. Vuol dire parlare con Lui con il nostro pensiero o con le nostre parole. Perciò ogni pensiero a Dio, ogni sguardo, ogni parola rivolta con affetto a Lui è pregare. … Chi guarda un’immagine del Crocifisso,

Ecco, allora, il volume “Preghiere illustrate” dei Soci Francesco e Reginaldo Lucioli, recentemente pubblicato per i tipi della Libreria Editrice Vaticana, che assume il ruolo di “modesto” (secondo la specifica degli autori) contributo per far riflettere, per meditare e per far scoprire la forza della preghiera semplice e spontanea; si tratta di una ampia raccolta di immaginette, di quelle stesse immaginette che la domenica di solito vengono distribuite ai Soci in occasione della celebrazione della Santa Messa in Cappella. Come scrive il Cardinale Angelo Comastri nella sua prefazione, questo libro è uno strumento per tornare alla semplicità, ai nostri primi anni di vita, a quell’Ave Maria e a quel Padre Nostro che le nostre mamme e le nostre nonne ci insegnavano con tanta semplicità.

Sfogliare il volume e osservare le immaginette, può aiutarci a trovare risposte ai nostri dubbi, consigli, suggerimenti; un’azione che può trasformarsi anche in una guida e in un compagno nella preghiera; nella preghiera silenziosa, personale, intima, appartata, ma non certo solitaria, perché chi prega non è mai solo o abbandonato. Perché, come osserva San Giovanni Bosco (testo pubblicato anche nella quarta pagina di copertina del volume): “Pregare vuol dire innalzare la propria mente e il proprio cuore a Dio. Vuol dire parlare con Lui con il nostro pensiero o con le nostre parole. Perciò ogni pensiero a Dio, ogni sguardo, ogni parola rivolta con affetto a Lui è pregare. … Chi guarda un’immagine del Crocifisso, e col pensiero vede Gesù sul Calvario che soffre e dà la vita per noi, e silenziosamente gli dice ‘Grazie’, costui prega”.

Il santino di oggi si è “adattato” ai tempi attuali e ha introdotto immagini più reali rispetto a quelle più astratte o ideali di un tempo. Oggi, il santino invita alla preghiera e illustra la fede con immagini più concrete e più vicine alla nostra quotidianità.

Ovviamente, l’immaginetta non sostituisce la preghiera, ma la integra e la completa, perché, come osserva Ottavia Niccoli (“Vedere con gli occhi del cuore. Alle origini del potere delle immagini”, Roma-Bari, 2011), “l’immagine rende presente la figura sacra” attribuendole una fisionomia più precisa e una maggiore familiarità. Con il santino, la preghiera passa attraverso l’immagine che parla al cuore più in fretta rispetto alle parole o al testo della stessa preghiera. In questo modo, l’immagine reale si fa immagine mentale e agevola il cammino verso il soprannaturale.

Guardando un’immagine e leggendo la preghiera che è scritta sul retro entriamo in contatto con una spiritualità più vicina a noi, più concreta, è più umana, ma non per questo meno sacra. L’invisibile si fa così visibile e l’immagine riacquista il suo valore, tornando a consolare e rassicurare l’animo e a stimolare la preghiera.

Un nuovo modello di preghiera, in conclusione, adatto ad un mondo in continua evoluzione, ma non per questo meno bisognoso di ritrovare i valori e le radici della sua fede; un invito, insomma, che, anche attraverso la lettura del libro di Francesco e Reginaldo Lucioli, regala e propone tanti nuovi stimoli per pregare.

e col pensiero vede Gesù sul Calvario che soffre e dà la vita per noi, e silenziosamente gli dice ‘Grazie’, costui prega”.

Il santino di oggi si è “adattato” ai tempi attuali e ha introdotto immagini più reali rispetto a quelle più astratte o ideali di un tempo. Oggi, il santino invita alla preghiera e illustra la fede con immagini più concrete e più vicine alla nostra quotidianità.

Ovviamente, l’immaginetta non sostituisce la preghiera, ma la integra e la completa, perché, come osserva Ottavia Niccoli (“Vedere con gli occhi del cuore. Alle origini del potere delle immagini”, Roma-Bari, 2011), “l’immagine rende presente la figura sacra” attribuendole una fisionomia più precisa e una maggiore familiarità. Con il santino, la preghiera passa attraverso l’immagine che parla al cuore più in fretta rispetto alle parole o al testo della stessa preghiera. In questo modo, l’immagine reale si fa immagine mentale e agevola il cammino verso il soprannaturale.

Guardando un’immagine e leggendo la preghiera che è scritta sul retro entriamo in contatto con una spiritualità più vicina a noi, più concreta, è più umana, ma non per questo meno sacra. L’invisibile si fa così visibile e l’immagine riacquista il suo valore, tornando a consolare e rassicurare l’animo e a stimolare la preghiera.

Un nuovo modello di preghiera, in conclusione, adatto ad un mondo in continua evoluzione, ma non per questo meno bisognoso di ritrovare i valori e le radici della sua fede; un invito, insomma, che, anche attraverso la lettura del libro di Francesco e Reginaldo Lucioli, regala e propone tanti nuovi stimoli per pregare.

LA SCOMPARSA DEL CARDINALE GIOVANNI COPPA

“Uno stimato uomo di Chiesa che visse con fedeltà il suo lungo e fecondo sacerdozio ed episcopato a servizio del Vangelo e della Santa Sede”

Lo scorso 16 maggio, a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, è spirato il Cardinale Coppa Giovanni. L’anziano porporato era nato ad Alba (in provincia di Cuneo) il 9 novembre 1925 e sempre ad Alba, il 2 gennaio 1949, aveva ricevuto l’ordinazione sacerdotale. Nel febbraio 1954, dopo aver compiuto i suoi studi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguì la laurea in lettere moderne e filosofia.

Il 1° maggio 1952, venne chiamato a prestare servizio nell’allora Cancelleria Apostolica e il successivo 1° gennaio 1958 iniziò a svolgere la sua missione nella Segreteria di Stato, collaborando, come latinista, ai lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II e raggiungendo, nel 1968, il livello di Capo Ufficio.

Il 1° novembre 1975, fu nominato Assessore alla Segreteria di Stato. Quattro anni dopo, il 1° dicembre 1979, fu eletto Arcivescovo titolare di Serta (ricevendo l’ordinazione episcopale, il successivo 6 gennaio 1980, dalle mani di San Giovanni Paolo II) ed eletto Delegato per le Rappresentanze Pontificie.

Il 29 giugno 1990, fu nominato Nunzio Apostolico a Praga, nell’allora Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, impegnandosi non poco nella ricostituzione dei rapporti diplomatici che erano stati interrotti nel 1950 e nella rinascita della Chiesa cattolica dopo la lunga persecuzione ateista. In Slovacchia mantenne l’incarico fino al 2 marzo 1994 e nella Repubblica Ceca fino al 2001.

Nel 1965, fu nominato canonico onorario della Basilica vaticana, mentre nel 2001, al termine del suo servizio diplomatico, ne è stato nominato canonico; il 29 ottobre di quello stesso anno divenne anche consultore della Segreteria di Stato. Inoltre, dal 3 aprile 2002 al 9 dicembre 2005, fu membro della Congregazione delle Cause dei Santi.